Everybody knows this is nowhere (3/5)

À bord du train qui rallie New York à New Orleans (on parle de plus de 24h de trajet pour ce nord-sud des States les gens) mais que j'emprunte sur une portion plus réduite de huit heures depuis Birmingham, Alabama, j'ai le temps de voir la flore évoluer le long des rails. Les forets du Mississippi ont désormais les pieds dans la flotte (ici j'ai un souvenir attendrissant du film de Jarmusch, Down by Law, que je vous recommande), des fleuves et des ruisseaux que nous survolons je m'attends à voir surgir d'un moment à l'autre un alligator, et enfin je pense à tous ces individus, forcés ou non, qui ont un jour défriché les vastes terres que nous traversons, autour desquelles les marées ont été transformés en bleds où seules l'église et l'épicerie sont en dur, le reste des habitations étant principalement des mobiles homes posés sur des parpaings avec pour chien de garde une vieille Mercury qui ne fera pas une borne de plus. Je vois ces habitations (de blancs) et je repense aux banlieues noires que j'ai traversé, ses centaines et centaines de maisons où à une poignée d'occasions seulement j'ai vu flotter un fier drapeau américain, parce que dans cette campagne, c'est le contraire. Il me vient à l'esprit que c'est parce que ces banlieues ne sont plus dupées par ce que représente ce drapeau (je parle de l'égalité de traitement, des chances, de Justice notamment, la libre entreprise et la fortune n'étant plus que de lointains souvenirs pour les pauvres qui s'emploient à réaliser les rêves d'autrui) qu'il n'est pas la première chose à laquelle on fait face quand on pénètre chez un de ces habitants. À l'inverse des pauvres blancs exilés en campagne, fiers (ou non) de leur terre, le gourbi qui s'entrepose sur le terrain est globalement le même, les destinées aussi, il n'y a que le drapeau pour éclipser ou non, le temps d'une bourrasque ou d'un clignement d'oeil la triste réalité. Et de penser à tout ça, ça m'évoque un genre de film qui me plait beaucoup :

OK EVERYBODY BE COOL THIS IS A ROBBERY

Des films de braquage, il y en a quelques-uns. Si Pulp Fiction s'ouvre sur un casse, Reservoir Dogs est la fin tendue d'un autre. Dans une vibe plus classique de western (parce que c'est de là qu'il prend ses sources, l'acquisition arbitraire des biens et des terres, suivi de près par les banques au service des grands propriétaires), me viennent à l'esprit le biopic de John Dillinger, Public Enemies avec un Johnny Deep que je n'ai jamais aimé, ou un plus contemplatif L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Mais ce n'est pas de ces films que j'aimerais vous parler. D'abord, il faut envisager une certaine compréhension de ce genre : pourquoi est-il populaire et si lié à l'Amérique ? Bâtard du western, le braquage est un règlement de compte, non pas avec un individu, mais avec une entité. Hors, je suis convaincu qu'il est plus casse-gueule pour un film de véhiculer qu'on s'attaque à quelque chose plutôt que quelqu'un : le personnage incarne une histoire, des traits, des comportements répréhensibles et une morale. À l'inverse, l'entité est une valeur. La banque (puisque c'est souvent à elle qu'on s'attaque) est le symbole de la capitalisation des ressources transformées en quelque chose de si dématérialisé qu'elle n'est plus qu'un montant vague, caché derrière les grilles et les armes qui la protègent. Ce qu'on protège ici, c'est en fait l'ordre établi, de ceux qui profitent, ceux qui tirent leur pièce du jeu, ceux qui font les règles du jeu et dictent non pas seulement le marché mais le fonctionnement du système. Aussi, faire un film qui s'attaque à ce qui, en bout de chaine, produit ou rend possible la production de ces films, est un exercice complexe, périlleux, et rares sont les films non seulement à être conscients de leur dilemme mais surtout à réaliser la pirouette gracieusement, la plupart du temps, le genre n'étant qu'une série d'assouplissements ou de gesticulations. Pourquoi l'Amérique ? Parce qu'on a parlé du rêve américain et du large sillon laissé par une réussite face à toute une tablée de perdants. Et que ces bonnes fortunes ne sont pas toujours des super histoires reluisantes, mais le fruit de l'exploitation d'autrui ou de la spéculation ou la dépossession des biens d'autrui. L'Amérique est le terrain le plus fertile pour toutes ces dérives, d'une manière exacerbée et vomitive, c'est pourquoi elle est le théâtre de ces duels bibliques.

Au nombre des gesticulations, je me permets de citer Heat de Michael Mann, que j'ai revu il y a peu. S'il est surtout un joli prétexte à organiser un duel entre le creux de carrière de deux mastodontes (De Niro le braqueur qui essaye un dernier coup avant de prendre le large fait face au Pacino, commissaire de police hargneux mais en proie au doute quand il se voit dépassé par ses événements familiaux), Heat ne nous dit à peu près rien de ses deux heures de spectacle à haute tension. Ni la mort une par une des vilains braqueurs suite à leur ultime tentative ni le dénouement au forceps (et le triomphe de la police sur les malfrats) ne donneront une once d'intérêt ou de profondeur à un scénario maigrichon. Autre facétie, Baby Driver, calque baveux du Drive de Winding Refn. Avec ces deux moutures, c'est l'association de malfaiteurs qui est dans le collimateur des scénaristes, mais uniquement afin de rendre moins méprisable (ou profond, c'est selon le traitement) le protagoniste qui n'est au final qu'un biais à la bonne résolution du casse. D'ailleurs, dans ces deux films, les braqueurs sont dépeints comme de potaches balourds à la gâchette facile. Mais c'est un fait qu'il faut prendre en compte, le cinéma n'a que rarement montré des braqueurs hésitants – sauf peut-être au sein de comédies – l'exercice est proportionnellement dangereux et risqué à la récompense qu'il promet en cas de succès : il faut être prêt à en assumer les conséquences, être prêt à tout. J'ai parlé comédie, on peut citer les sketchs de Guy Ritchie dans Snatch. Le braquage est souvent sujet à mettre en scène des bras cassés ou des amateurs qui arrivent ou non à leur fin.

Avec un peu plus de réussite, The Town, de et avec Ben Affleck, nous dépeint au sein de Boston, un quartier affrontant le reste de la ville (Boston est également le décor du film de gangsters The Departed de Scorcese, c'est dire si la ville a un passé craignoss). D'un côté la City, Downton, les banques, les assurances, les grosses recettes, les gens qui vivent bien semble-t'il et le système qui ronronne ; de l'autre, Charlestown, quartier mixte où certaines boutiques servent de façades à des repaires de malfrats ou du blanchiment d'argent, où la loi n'a plus cours mais la justice garantie par une certaine loi de la jungle. The Town raconte qu'avec adresse et talent, le jeu de baraka qui consiste de passer d'une poche à l'autre la moulah reste possible mais pas sans prix, ni sans beau projet pour agrémenter la vie de quartier.

Maintenant, tout à fait récemment, je suis tombé sur Logan Lucky, de Soderberg. Steven nous a habitué à de bonnes réalisations avec notamment sa série des Ocean's jusqu'à en avoir le tournis, et il récidive avec un braquage comique mais plus malin que le simple exercice du braquage soit-disant impossible. Ici il est question de milieu populaire, de revanche, de perte d'emploi, d'assurances (qui sont toujours là pour s'en mettre plein les fouilles, au cas où) et de péquenauds qui veulent prouver au monde qu'eux aussi peuvent retomber sur leurs pattes. Avec la réal au poil du briscard qui n'a plus rien à prouver, quelques plans d'insert pour faire encore plus couleur locale, et son scénar « c'est fini mais c'est pas encore fini » (genre la fin arrive alors qu'il reste 35 minutes de film), Logan Lucky est une belle petite réussite qui, si elle ne pose pas ses cojones sur la table en mode critique sociétale frontale, diffuse tout de même en scred une odeur un peu virulente à l'encontre de ceux pour qui tout est acquis et que rien ne pourrait faire trembler.

Deuxième recommandation, récurrente dans ma bouche : Comancheria (Hell or high water en VO) de David Mackenzie (le mec avait prédit le COVID en 2011 avec son film Perfect Sense, allez y jeter un œil c'est bluffant). Le vieux shérif Jeff Bridges proche de la retraite a affaire à un dernier duo de braqueurs. Ces deux frangins parcourent la région avec pour seule cible les différentes agences d'une même banque. Derrière ce pitch qui n'a d'autre intérêt que de tenir en haleine le spectateur épuisé dans la poursuite contre-la-montre du chat et des deux ratus, se profile doucement un Texas sinistré, avec des villes fantomatiques, des maisons barricadées parce qu'agissent en sous-main ces banques prédateures qui n'ont pas hésité à prêter à des clients qui ne pouvaient pas les rembourser et les exproprient sans vergogne (on soupçonnerait même que c’est peut-être là l’un des points de commencement de l’actuelle crise du logement aux USA, la détention entre peu de mains d’une large quantité de propriétés, mains qui fixent les prix du marché, huuuun). La critique pointerait-elle le bout de son nez dans le genre ? Comancheria réussit là où tous les autres ont échoué, parce que son scénario est limpide, sa mise en scène sans fioriture et son dénouement pas si simpliste, en tout cas pas gratuit. Comancheria est sans doute l'essai le plus abouti dans un genre qui a encore une belle marge de progression devant lui s'il veut, à l'instar de beaucoup de médiums artistiques, proposer rafraîchissement et brûlot dénonçant les dérives de nos sociétés.

LA COUR DES MIRACLES

Couramment citée comme l'une des trois villes à voir aux Etats-Unis (parmi New York et San Francisco, les autres n'étant que de pâles copies du même quadrillage de buildings et de blocks s'étendant à des kilomètres à la ronde), New Orleans a ceci de particulier qu'elle a derrière elle une « longue » histoire qui commence entre français, espagnols et esclaves d'Afrique.

Comme les villes que nous avons précédemment visitées, Nola (puisque c'est son surnom) s'étend elle aussi sur des distances déraisonnables. Puisqu'elle est ancienne, elle possède un centre historique appelé le « French Quarter » qui aujourd'hui regroupe l'essentiel des activités pour les touristes de passage à savoir la cathédrale, musées, visites guidées des rues et du cimetière de Saint Louis, et la célèbre rue de la soif Bourbon Street. Autour de ça ont poussé des immeubles immenses appartenant pour la plupart aux grands complexes hôteliers américains (Hilton, Marriott, Sheraton, etc) et une offre assez impressionnante de fast/junk food, estampillée Louisiana Kitchen, cajun ou non. Ce qui choque le plus dans ce fourbis, c'est la proximité directe d'une grande précarité avec le contraste des hôtels de luxe et leurs valets en livrée. New Orleans, par sa position géographique, ses douces températures hivernales et son histoire, reste une destination de choix pour de nombreux vagabonds ou sans-domiciles fixes et trône au triste palmarès de la plus pauvre des grandes villes américaines.

J'y débarque un soir après 8 heures de Crescent Line (le nom de la voie ferrée qui descend de NYC jusqu'à ici, la Crescent City, qui tient son nom du croissant où elle s'étale, non loin du delta du Mississippi) et descend jusqu'à mon auberge de jeunesse. Alors là on me dira « ouiiii déjà que tu disais que tu prendrais plus jamais de Airbnb, en plus tu nous rabattais les oreilles avec les auberges de jeunesse comme quoi c'était payer pour ne pas dormir », je répondrais que j'ai honte toute bue booké cette auberge via Airbnb, comme la précédente d'ailleurs, et que malheureusement, dans ces grandes villes, il n'y avait pas grand chose d'accessible au-delà de ces options. Seul, les premiers logements, chambres et compagnies, se louent rarement en deçà de 60 à 70 dollars la nuit, et comme je voulais rester plusieurs nuits histoire de m'imprégner un peu de l'ambiance locale, eh bien merde quoi. Et puis j'étais seul dans mon dortoir, ça a changé par la suite mais j'ai pu dormir sans souci pendant au moins une nuit ! L'auberge où je pose mes valises est à une heure du centre à pieds (je crois que je ne vous l'ai pas dit mais j'ai trouvé une trottinette dans une poubelle de Richmond et c'est devenu ma meilleure amie ici pour tous mes déplacements, elle me vaut souvent de gentils commentaires de ces américains, estomaqués de voir qu'elle n'est pas électrique) et dès le premier soir, je suis convié à aller boire un pot avec les autres invités de l'auberge. Trois américains (un couple et leur amie), la manager de l'hôtel, une compatriote grenobloise et moi guidons nos pas tardivement vers le Shamrock, un bar où on peut jouer aux fléchettes, au billard, au ping-pong bref vous voyez le concept. À l'entrée, deux solides afro-américains me laissent passer et fouillent l'américain (qui est lui aussi afro-américain) qui est avec nous. Choqué, je lui demande si c'est normal : « oh, je n'ai pas fait attention, c'est tout le temps comme ça aux Etats-Unis » tandis que de nous deux, c'est bien moi qui portait un couteau. Mes amis, retenez de cette soirée que nous avons défendu nos couleurs au ping-pong chez l'Oncle Sam : victoire en double et victoire en simple face aux locaux !

Le lendemain, je pars sur mon destrier à la découverte de la ville où Louis Armstrong brillait. Hormis son parcage qui s'avère parfois délicat, cette trottinette est un cadeau du ciel, elle me permet de couvrir bien plus de distance, sans vraiment me fatiguer et de m'arrêter assez rapidement pour prendre des photos. Je fais un petit saut à CitiPark, un important lieu de verdure qui possède une variété de chênes endémiques dont certains spécimens sont vieux de plus de six cent ans et possèdent ce lugubre aspect grâce aux mousses qui y pendent et qu'on imagine bien en visualisant les marécages du bayou. De là, une coulée verte me permet d'atteindre un French Quarter étonnamment calme et désert en cette matinée d'octobre. J'y découvre les architectures typiques, avec les balcons métallisés, son uniformité bien préservée et quelques bouts du Faubourg Marigny qui le jouxte (où dit-on les notables logeaient leurs maitresses). Malheureusement ma visite est écourtée par une pluie battante. Je rentre trempé comme une soupe dans mes appartements et profite de la solitude du dortoir pour rattraper un peu mon quota de sommeil. Au soir, je retrouve Brenda, l'une des deux rugbywomen de Richmond (voir chapitre précédent), nous allons diner ensemble (avec ma seule paire de chaussures qui fait encore flic floc) puis je bois mes deux premiers verres d'alcool depuis mon départ dans le bar d'un hôtel chic où joue un jazz band du coin. La spécialité locale est de faire des Frozen cocktails (qu’ils appellent des Daïquiris, sans respect au véritable daïquiri, glace pilée aromatisée et alcoolisée). Le lendemain matin, le temps n'est plus aussi menaçant alors je m'aventure sur l'autre versant du Mississippi, dans le quartier résidentiel d'Algiers et retrouve au soir les camarades de l'auberge de jeunesse dans un bar très peu cher (quand ça arrive il faut le noter) où jamment de jeunes musiciens sur des standards du jazz. Le jour d'après, c'est accompagné de ma compatriote (en voyage solo mais format tour du monde où les Etats-Unis sont sa première étape) que je revisite un Quartier Français plus animé et découvre également sa rue de la soif, Bourbon Street. L'ensemble nous apparaît évidemment comme le centre névralgique de la vie nocturne de la ville mais aussi un axe où convergent touristes de passage et attractions locales. Ici vous vous faites lire les lignes de la main, là on vous prend en photo avec un énorme serpent jaune autour du cou, ou encore, entre deux bagarres d'alcooliques, clodos et musiciens des rues, des vendeuses à la sauvette vous proposent des tubes à essai remplis de substances illicites. Bref, vous voyez le tableau.

Mais c'est pour ça que ce chapitre s'intitule la Cour des miracles. Le lendemain, profitant de ma dernière après-midi ensoleillée et après avoir fait une longue expédition jusqu'aux rives du lac Pontchartrain au nord de la ville, je refais un tour sur le parvis de la cathédrale (Jackson Square) qui m'évoque plus que jamais ce ramassis de charlatans, nécromanciens, bardes et autres trublions qui par tous leurs moyens extorqueront au flâneur peu attentif quelques deniers. C'est la Nouvelle Orléans. Ce mélange de tourisme ésotérique où on vous vend du voudou à toutes les sauces (accessoires magiques, pattes de poulet séchées, tour guide ou musée) est la tapisserie de fond d'une réunion extraordinaire de traîne-savates qui cherchent (et trouvent!) dans les cartes du tarot un sens à leur vie, de caricaturistes, peintres à la sauvette et prestidigitateurs à la manque, suffisamment doués pour capter l'attention du gogo qui se fait vider les poches par un pickpocket pendant le temps d'un spectacle. Les hobos (zonards) campent l'ombre des balcons antiques en sirotant leur poison (New Orleans étant l’une des seules villes où il est permis de boire publiquement de l’alcool) pendant que d'autres s'échinent dans une performance douteuse ou ridicule, qui de faire la statue pendant mille ans, qui de faire des claquettes en suant comme un damné sous le soleil de Satan, et au milieu de tout ça, il y a bien entendu la musique. New Orleans est considéré comme un berceau du jazz, mais on y trouve aussi du blues, du rock, pour tous les goûts. Dans la plupart des rades et des bars chics, un band jouera toute la soirée son répertoire jusqu'à ce que le sot à tips soit prêt à dégueuler. À Bourbon Street, le volume est si fort qu'il est difficile de ne pas prendre ses jambes à son cou et fuir cet antre seulement éclairé par les néons du dehors et où le vice rampe sous vos yeux, qu'il soit un clodo complètement frappé écume aux lèvres et pupille renversée ou une de ces femmes de petite vertu qui vous aguiche d’un rond de jambe à l'entrée d'un immeuble où je ne foutrais pas un pied. La Nouvelle Orléans est moite, pue, suinte le vice une fois la nuit tombée. Les locaux vous mettent en garde contre ses nombreux dangers. La journée, on aperçoit les dernières miettes de cette vie chaloupée via ses SDF assoupis allongés de tout leur long sur le trottoir ou ses touristes chanceux d'être nés dans de bonnes familles qui trinquent avant midi et repoussent la fin de leur soirée. Et chaque jour, les lourds paquebots de croisières reprennent leurs riches des hôtels luxueux du centre de la ville et la pauvreté crasse reste elle, encore une fois, sur le carreau au son de trompettes et des guitares d'un temps passé mais quelque part toujours d'actualité.

TEXAS HOLD'EM

Nouveau bus, nouvel arrêt mais pour un court et matinal transit dans la grosse ville de Houston. Bienvenue également dans le second plus grand état après l'Alaska : le Texas ! Je suis sûr que vous vous attendez à ce qu'on rencontre Walker Texas Ranger ou George W. Bush par ici, mais c'est surtout pour voir un autre George (un copain coursier à vélo) que je décide de passer par ici. En fait, pour être tout à fait juste, c'est aussi grâce à un autre cycliste (d'ultra-endurance, ex-coursier lui aussi), Sofiane, qui m'a toujours dit du bien de cette région à laquelle colle une image tenace de ploucs à la gâchette facile, que j'ai eu envie de vérifier par moi-même ce qu'il en était. La réalité c'est qu'avec les difficultés que j'ai rencontré pour me déplacer, nous n'aurons qu'un aperçu de ce qu'il se passe dans les villes du Texas, qui ne représentent pas vraiment toute la diversité contenue dans un état plus grand que la France, ses grosses villes (Dallas, Houston, Austin ou San Antonio) étant des foyers démocrates, rivalisent durement avec le reste de l'électorat massivement républicain, précieux soutien des derniers présidents Bush ou Trump par exemple. L'histoire du Texas, c'est aussi celle d'une conquête de ses terres face au Mexique en 1835, d'une décade d'indépendance avant de rejoindre l'union des confédérés (et donc des états en faveur de l'esclavage) puis les Etats-Unis à la fin de la guerre de sécession en 1870. Je ne vous cache pas que je ne pense pas une seconde aux champs de pétrole ni à son mur qui le « protège » maintenant du Mexique et de ses migrants quand on me parle du Texas. Pas plus à son palmarès de second état le plus riche (après la Californie) que son climat qui a du fondre quelques neurones aux spécimens qui font sa triste renommée. Non, le Texas est pour moi éclipsé derrière une seule et mythique figure : celle du cowboy.

Le vacher était un job qu'on peut assimiler à nos bergers alpins, consistant à conduire les troupeaux d'un enclos à l'autre, parfois très distants, les protéger (contre les animaux ou les voleurs de bétail, d'où la présence d'armes dans la panoplie de l'employé agricole) et s'occuper au quotidien des têtes appartenant au ranch qui l'emploie. Figurez-vous que ça existe toujours, et les ranchs et les cowboys, même s'ils ne sont plus autant, la tradition de l'élevage de bœufs et vaches au Texas persiste et ses terres arides requièrent toujours le besoin d'employés adroits à cheval pour guider les précieuses bêtes jusqu'aux pâtures. Mais le cowboy survit aussi autrement au Texas, parce qu'il est inscrit dans le patrimoine culturel de la région (pas seulement limitée au Texas, on trouve de vrais cowboys jusque dans l'état de New York ou dans le New Jersey où nous étions passés par exemple) et du pays grâce aux bandes-dessinées, films, à son vestiaire toujours bien présent dans les habitudes vestimentaires et l'imaginaire mode américain, et notamment aussi grâce à une attraction très populaire dans le pays, le rodéo.

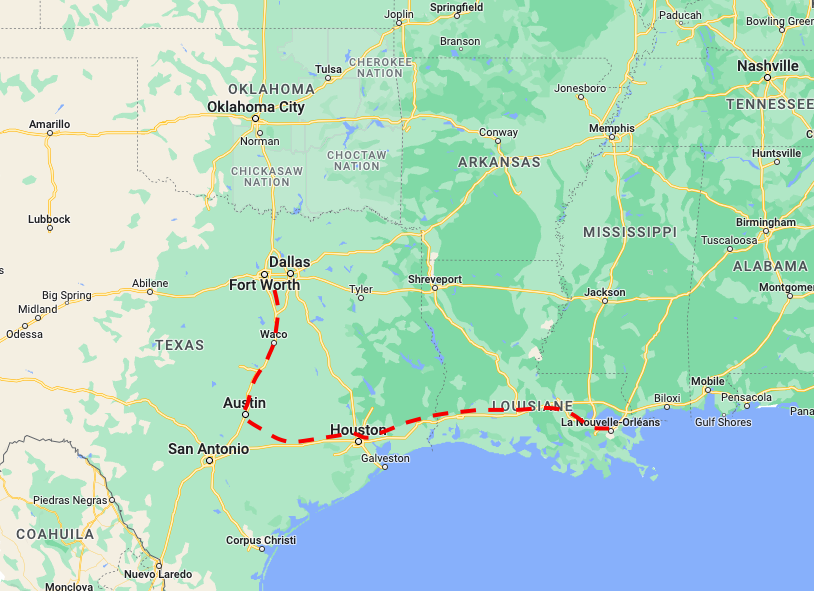

Après un court arrêt dans la ville d'Austin où je fais pour la première fois face à ce patrimoine revendiqué du vacher, je dors le long de la Colorado River (la plupart des grandes fleuves portent le nom d'état qu'ils traversent). Austin était une étape presque forcée pour moi car c'est un fief bien connu d'une certaine contre-culture au sein d'un état très conservateur. On y retrouve chaque année l'un des plus gros festivals de musique du pays « South by South-West » (abrégé en SXSW) où il y a une quinzaine d'années bientôt, je découvrais Ty Segall, White Fence, The Strange Boys ou surtout les deux premiers albums d'Harlem. Cet arrêt est aussi pour moi l'occasion de constater que cette grande ville (qui est aussi la capitale de l'état) est un lieu où encore une fois une extrême richesse coexiste avec une extrême pauvreté. C'est bien simple, parce que j'utilise le (seul) réseau de liaison entre les villes, seulement utilisé par ceux qui n'ont pas leur propre véhicule ou les moyens d'en avoir un, je côtoie cette population et les quartiers dans lesquels on la dépose. Mon arrivée à Austin se fait devant une réunion en plein air où un catholique prêche devant une trentaine de sans-abris et leur promet la vie éternelle (pas sans toit cette fois j'espère) s'ils renoncent à leurs vices et lui prêtent un peu de leur attention, récompensée présentement, en forme d'avance sur reste à percevoir, par un repas frugal et un café chaud. Et plus on s'éloigne du centre-ville (downtown) où les tours ont poussé et se bousculent, plus ces rencontres sont fréquentes. Une fois passé l'autoroute qui dessert le centre, c'est un cortège de zombies et de loqueteux qui s'amoncelle sur le trottoir. Certains mendient, d'autres n'en ont plus la force. Quelques rares vous laveront le pare-brise mais la majorité d'entre eux, attirés sans doute par la richesse de la ville, n'y ont trouvé que peine et désolation. Malgré cela Austin est une ville bien vivante, on y entend constamment des groupes jouer dans les bars du centre de la ville et sa promenade le long de Colorado River est superbe. Un air de douceur de vivre y règne (pour ceux qui en ont les moyens encore une fois) et bien que je n'y sois pas resté plus de 24 heures, c'eut pu être assurément un arrêt plus long pour le voyageur.

Deuxième petite étape : Waco. À 160km au nord d'Austin, sur la route de Dallas, vous trouverez « la petite ville » de Waco. Je dis petite parce que quand j'explique que j'ai fait arrêt ici les texans haussent les sourcils et me demandent « pourquoi diable t'es-tu arrêté ici ? ». J'interroge sur place un jeune pêcheur de Waco sur les activités à faire dans la ville, ce dernier me répond, bien embarrassé, « eh binnn, il y a un parc, un zoo aussi un peu plus loin mais sinon c'est très tranquille... il se passe pas grand chose... ah si des fois des jeunes lancent des tortillas glacées du pont jusqu'au pilier là-bas, mais je crois que c'est seulement le samedi soir », tout un programme ! Il n'empêche que j'ai fait un super tour dans un de ces magasins d'antiquités comme seules les petites villes en cachent et qui révèlent une partie du folklore américain et de ses objets comme les braderies de chez nous vous dévoileront un peu les habitudes de consommation de vos voisins. Mais à Waco j'ai surtout oublié de me rendre à une église qui est à quelques miles de la ville (pour ma défense c'était sans doute compliqué d'y aller). En effet, dans l'histoire contemporaine américaine Waco est non pas célèbre pour être le siège et lieu d'invention du soda Dr.Pepper, mais tristement connue comme le lieu d'un massacre en 1993, une opération emmenée par le FBI à l'encontre d'une « secte » catholique et de son leader : les Davidiens. Après 51 jours de siège armé, retranchés dans leur petit campus, un feu met fin à cette assaut désastreux (faisant au total 86 morts dont 4 agents fédéraux) et insurgera une grande partie de l'opinion publique sous le mandat du démocrate Bill Clinton.

Bon, je n'aurai pas vu ou discuté du sort des catholiques fanatiques avec des locaux mais je saurai ce qu'on fait des tortillas glacées au moins.

LES TROIS FRÈRES

Cela fait quelques années que je n'ai pas vu George. Nous nous sommes connus à Paris, nous étions coursiers à vélo et puis nos chemins se sont séparés. George s'est marié en France, notre petite troupe de cyclistes était là, et c'est par un de nos amis que j'ai appris qu'il avait divorcé, quelques années et un enfant plus tard, et qu'il était rentré seul aux Etats-Unis, avait assisté à la mort de ses deux parents et qu'il vivait depuis avec ses deux autres frères dans la maison familiale à Fort Worth, au Texas, là d'où il venait. Il m'attend à la descente du bus Greyhound, celui que prennent habituellement les repris de justice me dit-il en rigolant (et c'et drôle mais c'est ce que j'ai cru comprendre d'une conversation téléphonique voisine, en effet l'homme n'avait pas l'air d'un enfant de choeur). Il me conduit de l'autre côté de la ville, dans un quartier résidentiel aisé où il loge depuis quelques temps. Tout n'est pas rose dans la maison cependant, l'héritage prend du temps, occupe de l'espace et reste un poids lourd à porter pour les enfants car leurs parents étaient des personnes très impliquées et appréciées dans la vie de la communauté de Fort Worth. Visiter ces pièces pleines de cartons, bibelots, trophées me rappelle combien de saloperies on laisse derrière soi, combien ce qui nous caractérisait, ce à quoi on attachait physiquement de l'affection devient lourd et inutile pour ceux qui nous survivent quand on passe l'arme à gauche. Et puis il y a le divorce encore en cours, George n'a pas vu son fils depuis plus d'un an et avec la distance, la réticence de la mère et tous les obstacles qu'elle invente, l'homme que je retrouve n'est plus totalement celui que j'avais laissé en entrant moi-même dans la dépression il y a quelques années de cela.

La maison est immense. Plus grande que celle de 7 à la maison, sauf qu'on est 4. John et Charles sont les deux cadets de George, revenus au bercail pour s'occuper de la gigantesque baraque et de la bonne gestion de la succession. Ensemble ils me guident à la découverte de leur ville et pendant une semaine je vais vivre au rythme de ce foyer atypique. Pendant cette semaine aussi, je vais suivre les matchs d'après-saison (les demi-finales nationales en somme) de baseball où l'équipe locale des Rangers (fusionnée avec celle de Dallas, distant d'une heure de Fort Worth) se bat pour un ticket en finale. Celui-ci se joue en format best of seven, ce qui veut dire que 7 matchs peuvent avoir lieu si les deux équipes remportent chacune 3 matchs, mais que ça peut très bien finir en 4-0 et point final. Eh bien pour notre plus grand plaisir, nous irons en septième et décisive partie avec les Rangers. J'apprends petit à petit grâce aux frangins les subtilités et les règles du baseball (qui viennent d'être modifiées pour raccourcir la durée de ses parties, et je pense que tout le monde est très heureux de cela) mais aussi du football américain, qui reste le sport le plus populaire ici en Amérique. Avec eux aussi nous partons voir une soirée de gala de leur ancien collège qui se conclut en match de démonstration de football américain (et de défaite sans appel, assez cocasse) ou encore un tour dans le quartier nord de la ville où se trouve les Stockyards, ancien quartier de rassemblement et vente des vaches et où nous nous rendons pour apprécier non pas un mais deux spectacles de rodéo. Le premier était une soirée intégralement consacrée au bullriding, c'est à dire chevaucher un taureau agité le plus longtemps possible ; et le second était une fête en hommage à la culture hispanophone et au bullfighting, pratique qui consiste en étant à pieds à réussir des figures face au taureau dans l'arène. Nous nous arrêtons également un moment dans un de ces camps d'entrainement de baseball où une machine vous lance à intervalle régulier des balles que vous devez renvoyer à l'aide de votre batte, ressenti : à la moitié de la vitesse réelle du lancer des balles (45miles -70km/h- contre 90 -145km/h !!!- voir plus pour les pros) ça demande un sacré entrainement de ne serait-ce que toucher la balle à cette allure.

Mais je pense qu'avec George et ses frères c'est essentiellement la cuisine et les restaurants typiquement texans/américains que j'ai expérimenté. Jusqu'ici j'ai laissé les photos parler de bouffe pour moi parce qu'hormis la cuisine exotique qui tient toutes ses promesses et un burger succulent à Birmingham, Alabama, ça laisse un peu dubitatif. Un midi c'est un restaurant de la chaine Ol'South que nous déjeunons. Au menu : tenders (blancs de poulet panés) sur gaufre sucrée et sirop d'érable doublée d'une boule de (format de glace) « beurre » (n'escomptez pas avoir un truc qui ressemble à notre beurre français) avec œufs et bacon sur le côté. Je vous garantis que vous ne demandez ni rab, ni repas au soir avec ça sur le bide !

Autre midi avec une découverte de l'authentique BBQ (prononcez barbecue) texan, considéré comme l'une des rares et vraies cuisines originaires d'Amérique (le reste étant pompé à droite à gauche). Imaginez un énorme tonneau de métal recyclé dans lequel on installe un sytème de feu à bois où la fumée dégagée par une variété très spéciale et locale de bois vient cuire pendant plus d'une journée les morceaux de bidoche les moins recherchés de la bêtes. Le BBQ raconte un peu l'histoire de ces contrées, c'est une méthode pour attendrir la viande en la cuisant très lentement et très longuement, les morceaux les plus onéreux étant à l'époque directement vendus et expédiés aux steak houses du nord des Etats-Unis. Résultat ? Je dois avouer que c'est succulent. Ça fond sur la langue, c'est parfumé via des recettes, marinades et épices véritablement secrètes, et pour le peu que vous ayez quelques garnitures à fourrer dans le pain, ça devient un burger ultra luxe.

Vous aimez la série The Office ? Moi oui (et je vous la recommande si vous ne connaissez pas). Dans cette petite entreprise de vente de papier de Pennsylvanie (entre New York et Philadelphie), Michael Scott (joué par Steve Carrell) est un patron extravagant qui emmène parfois ses clients déjeuner pour conclure un nouveau contrat dans un restau-concept pour le moins... particulier. Cela s'appelle Hooters et ça consiste à exhiber des jeunes serveuses dans des uniformes mettant en valeur leurs atouts. Avec les trois frères, nous faisons un saut dans un de ces bouges le temps d'une défaite des Rangers, de quoi profiter du service et de la bouffe déplorables du restaurant dont la population ce soir-là n'était pas à ma grande surprise intégralement masculine (il y avait aussi des familles et des couples... quelle idée quand même).

Dimanche midi, découverte de la cuisine tex-mex ! Je vous ai mentionné le fait que le Texas (anciennement « Tejas ») était mexicain, il est donc naturel qu'en plus de sa proximité avec le Mexique et des flux de population, sa cuisine s'inspire de ce qu'on y trouve plus au sud. Attention cependant, les deux peuples veulent bien faire la distinction entre cuisine mexicaine et cuisine tex-mex, la différence résidant essentiellement à mon avis dans une usage disproportionné du « fromage ».

Que conclure de ces quelques jours à Fort Worth ? Il est toujours agréable dans un voyage débrouille de se faire balader pendant une semaine sans avoir à se soucier d'où on va crécher au soir ni d'où poser son sac. Plus que ça, George et ses frères m'ont généreusement et littéralement régalé (je me souviens qu'avant ma venue il m'avait dit malicieusement : « mec tu viens chez moi, tu toucheras pas à ton porte-feuilles »). J'ai vécu une semaine au rythme de la fratrie, ce qui signifie que le sport tenait une place majeure dans l'emploi de notre temps, non seulement parce qu'il y avait ces matchs clés de l'équipe de baseball locale, que j'ai pris plaisir à suivre mais aussi parce que le weekend tout entier est consacré au football américain et ses différentes ligues (universités -l'antichambre des pros- et premières divisions). À travers un festival de rue où trois scènes programmaient des groupes et entre chaque, une chiée de stands s'étalait, j'ai pu témoigner qu'il y avait bien une vie à Fort Worth, contrairement à ce que George laissait entendre. Dans son quartier à la mode de Magnolia, on retrouve toute la panoplie des gens tendance, style tatouage, skateshop, boulangerie, resto vegan, magasins de CBD, entourés d'ateliers divers. La ville en elle-même n'est pas très belle outre son jardin japonais soigné (au cœur du jardin botanique) et sa longue ballade le long de la Trinity River (qu'on peut emprunter pour remonter jusque Dallas a priori). Ses quartiers riches et pauvres s'étendent à perte de vue entre les échangeurs et les autoroutes qui scindent la ville. Le tumulte est constant et parcourir des distances est toujours problématique. Cependant j'ai eu la chance d'emprunter un vélo pendant ces quelques jours et retrouver un peu de cette mobilité (en comparaison de ma trottinette) m'a fait un bien fou. J'ai trouvé les automobilistes très précautionneux à mon encontre quand je partageais leur voie tandis qu'ici n'importe qui vous mettrait en garde contre les fous du volant et vous déconseillerait de chevaucher la moindre bicyclette (aussi bien en ville qu'ailleurs). George émet l'hypothèse que parce que les automobilistes ne sont pas habitués à l'apparition d'un cycliste dans leur couloir, ils ralentissent et y font plus attention. En tout cas, force est de constater que les infrastructures routières dédiées (pistes cyclables, panneaux) sont quasi inexistantes et il n'est pas toujours facile de s'insérer dans ce mic-mac motorisé. La météo radieuse (les frères évoquaient en ma présence une petite tornade passée à côté de la ville trois semaines auparavant et un épisode cet été de six semaines consécutives sans pluie, à plus de 40 degrés, sans répit la nuit) laissa place petit à petit aux nuages et quelques gouttes. Mon bus m'attend cet après-midi en direction du nord, dernier arrêt au Texas : Amarillo.